责任编辑: iriscopes.com

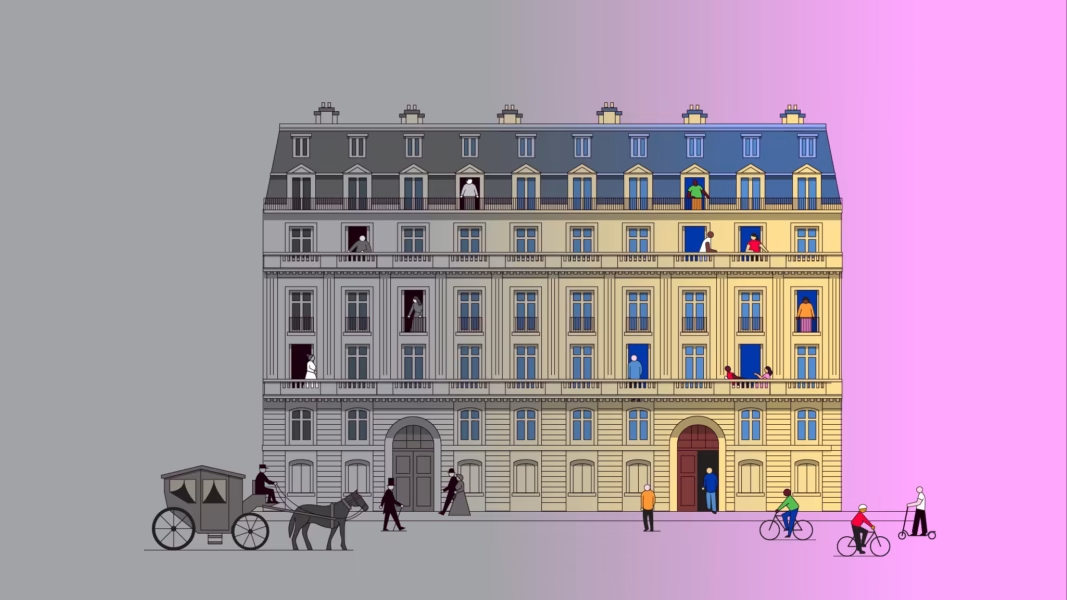

堂堂正正吃饭,清清白白做人。至少在六月初上海宣布解除严厉防疫管控措施之后的几周时间里,这样的简单要求依然无法做到。因为需要继续保持动态清零,所以堂食仍然受到限制。接着就有了各种各样的举报,随之而来的是封店与罚款。鼓励举报成了一招杀手锏,探店的网红突然成了港片中的“二五仔”,一度加剧了一个摇摇欲坠的行业的焦灼。

如果没有堂食,经营成本会让餐厅和酒吧的开门营业变成鸡肋;没有了见面聚会的场景,仅仅保留了服装店和超市的城市生活,也从另外一个层面验证了尼葛洛庞帝在《数字化生存》里面的预言,他说除了美容美发和餐饮之外,其他各个行业的消费行为都可以在互联网的协助之下完成。

当然过去二十多年的发展,也让互联网凭借技术和资金的优势从庞大的饮食行业生生地切下了一块不小的蛋糕。当上海的餐厅开始准备复工复产之后,依旧有餐饮行业的业主呼喊抵制美团和饿了吗的送餐服务,他们的理由是:这两家唯二的互联网送餐服务公司,依靠着庞大的物流队伍,让餐厅的堂食成为了一种奢望,也让人们在解封之前就期待的聚会成了泡影。当我听到一位住在浦东的朋友从3月15日一直被隔离到6月20日的时候,我不知道这98天的生活将会给她留下什么样的阴影。

生活在英国工业时代初期的狄更斯们,会把丰盛的餐桌当作家庭生活的完美象征和代表繁荣的符号。尽管这些愤怒的作家为资本主义所带来的贫困、被剥削的生活以及沦丧的道德体系感到强烈震惊,但是在他们心中依旧保留着对于家庭的团结以及和谐永续的向往。虽然温暖的烛光随着技术的发展变成了带着橘黄色暖意的灯泡,一家人共享一桌菜却始终是团结的背景色。如果连一家人的聚餐都消亡了,共享食物所带来的凝聚力也就成了空谈。

意大利人推出了慢食运动,德国人生产出了更加明亮、坚固、耐用的碗碟,法国人的银器闪闪发亮地炫耀着富足生活应有的样子,英国人则是将唐顿庄园训练有素的服务变成了一种高尚生活的典范:众多的仆人、机灵的管家以及精致可口的美食。全家人的聚会似乎也是在表现人类作为动物最后保持的一点本能:煮上一锅食物,然后愉快地吃掉它。类似的画面慢慢移向东方,最后来到中国,人们依照天气和气候遵循着各种饮食的礼数,春夏秋冬的二十四节气中,沉淀着农业社会有关不同食物的美好回忆。当然,对于那些成长在工厂厂区的孩子们来说,他们的记忆一定会和在农村人们蹲在各家各户门口吃捞面条的生活场景有所不同。铝制的饭盒,大食堂里面的人声鼎沸,以及食堂里那些因各种腐烂食物垃圾产生的气味。甚至到了大学校园,当周末舞会开始流行的时候,闻着华尔兹舞蹈的大运动量所带来的青春气息的同时,也会在不经意间嗅到食堂特有的酸腐味。当然最后都会是青春的汗水盖住了腐朽的食堂气息,雪花膏的尾韵以及蜂花洗发水的香气构成了上个世纪九十年代大学生活的校园基调。

家庭聚餐意味着不同代际成员间的团聚,而独自进餐似乎则代表了社交时代的鲁蛇。孤独从来不是大城市的问题,寂寞才是放任自己堕落的借口。一直都说孤独是你拒绝了周遭,而寂寞则是周遭拒绝了你。在餐厅里吃饭似乎总是幸福与悲伤两种不同情绪的展示板。独自一人进餐往往很难与幸福挂钩,但是在一家高级餐厅独自进餐,也能享受到不受打扰的乐趣。

几年前在静安香格里拉酒店四楼的1515酒吧,我独自一人坐在吧台前吃晚饭。那个时候酒吧里还允许抽烟,我掏出一盒意大利托斯卡纳的小雪茄,取出一根试图递给吧台后面工作的意大利调酒师,让他尝尝家乡的味道。他友好地拒绝了我,然后说这样的机制小雪茄都是他的爷爷一辈们爱抽的。我感到非常不好意思,显然来自日本《LEON》杂志封面模特儿的那种时髦,在来自意大利南部的小伙子眼里都像尘埃一般的古老。

我回头又瞥见酒吧的沙发上坐着一位穿着白衬衫看报纸的长者,他低头看着橙黄色的英国《金融时报》,叼着一根香烟,面前摆着一杯啤酒。他对香烟的执着似乎可以让它一直保持着燃烧的状态,一根接着一根地续着。他阅读报纸的那种专注神情让人想到了美剧《广告狂人》里面的一些场景。香烟、可乐、啤酒、奶昔、汉堡、薯条以及炸鸡,当这些我们每天都会遇到的快餐消耗品,同时出现在一家高级酒店的酒吧里面的时候,我们的文化背景和行为举止似乎都因为场景的衬托而变得失去了快速消费品的差异化,这些美好的事物也因为环境而变得熠熠生辉。我们开始吃同样的食物,我们在装盘的精致化之后变得更像是Instagram或者小红书上面的加了滤镜的图片,我们独自沉浸在自己的脑海里面,拒绝了人际交往的互动,也拒绝了服务员的服务。高挑的空间里面漂浮着米勒戴维斯演奏的孤独小号,这并不是一种忧郁,反而是一种多姿多彩城市生活的小众版本。

当麦当劳或者肯德基成了文化距离拉近之后被鄙视的对象,或许面对一个狭窄日料餐厅的板前会更有一种孤独美食家的风骨。拒绝了各种无效的餐厅邻桌交谈,也许会让注意力更加集中在食物的味道上。吃到一款更喜欢的汉堡时,我觉得1515酒吧的服务员也藏了起来,双手似乎也不会再去打开朋友圈,那种寂静也许可以在没有互动的情况下一直延续下去。等我干完硕大的汉堡后,余光里看到瘦削的白衬衫仰头喝掉他杯中的啤酒,将报纸夹在腋下慢慢离开了餐厅。而我则是心满意足地又抽出了一根粗短有力的托斯卡纳,淡绿色海盐的味道至今一直难以忘怀。

著名的美食垂类网红村声老师一直都是一个人去吃饭,无论是去多好的馆子。他总会精心挑选一个独特的角度拍下吃的每一餐饭,然后一瓶干爽的白葡萄酒不经意的露出瓶身,瓷器的质感以及餐巾布的纹路还有桌面的油渍都被若隐若现地拍了下来。他居住在一个五线城市北海的市中心,为一家上市公司的庞大项目而忙碌。他会热情地向每一个朋友介绍那里一款特别的米粉和刚刚打上来的无比新鲜的海鱼。感谢互联网缩短了我们之间的地理距离,在那种天空极其干净的海边街上,一碗好吃的嗦粉的确会唤起人们冲向这座海边城市的欲望。

他有的时候也会自豪地跟我说:这家餐厅还有那家餐厅是“自己的食堂”。像我们这样对缺乏油水的职工食堂充满厌倦的一代人来讲,这种香港企业家式的口吻总会带来一种时空错乱的感觉。港岛那么多办公楼中的办公室里面都坐着各种背景的富翁,这些亲力亲为的香港老板们往往会在办公室附近的餐厅解决午餐问题,而一些会做生意的餐厅都会给这样的豪客留一张固定的台子。如果你在上班时间的中午曾经出现在疫情之前的中环办公区,会发现当排队吃饭的打工人都在等位子的时候,大老板会施施然从楼上办公室落来,无视排队的人群,走向他固定的桌子,然后例牌的午餐很快就端了上来。完成这样一气呵成的动作之后,用餐的客人才可以有资格把一家熟悉的餐厅叫做“自己的饭堂”,而且还仅限于午饭。所以当今天随便都会听到某人都说某家餐厅是“自己的饭堂”,就会觉得有种南橘北枳的味道。

享受一人食的范围越广,越说明一座城市的包容度。我非常讨厌香港那些茶餐厅里强制拼台的安排,当然这是因为餐厅所在的地段都寸土寸金,所以不少老板们就会像喂猪一样,希望客人尽快吃完尽快走。

上海、深圳、香港这样的金融城市的CBD,在白天通常都是银行家们的游乐场,到了夜晚则变得像坟墓一样死气沉沉。等银行家们坐着商务车匆匆离去,若是想在夜晚的金融区的餐厅里面吃一顿独自晚餐,就一定要避开那些坐满了年轻情侣的小西餐厅,不然你会在别人可怜的目光中融化掉。个人建议这样的一人食可以尽量选择有着宽大吧台的日式餐厅,譬如我常去的“东京和食”餐厅,这是一家由三得利集团经营的日料店,价格公道,食材新鲜。日本的国家旅游局以及农林水产省在上海的很多旅游及农产品推荐会都被安排在这里举行,而且开在伦敦和纽约的分店也是同样让人赞不绝口。或者你也可以去一间客人不多的意大利餐厅。意大利餐厅的好处就是可以把菜单上的前菜全部点一遍,这样做既不会把你的钱包掏空,也可以让你不会吃得太饱。最重要的是,每一家意大利餐厅的前菜都最能代表这样餐厅的特色,不信的话,可以试一试。

文章编辑: iriscopes.com